En 1960, Günther Anders se demandait comment créer un art face à la réalité des effets de masse. Sous le terme d’image, il entend toute représentation du monde ou de ses éléments : « Auparavant, il y avait des images dans le monde, aujourd’hui il y a » le monde en image », plus exactement, le monde comme image, comme mur d’images qui capte sans cesse le regard, l’occupe sans interruption et recouvre sans interruption le monde[1]. » A l’ère de la surproduction et de la consommation d’images, le monde est construit à l’image de ses reflets. La plupart sont des reproductions d’images antérieures et chacune a son existence, son autonomie.

Pendant que les avant-gardes s’affranchissaient de la représentation de la figure en réaction à l’altération du monde par sa transformation en images, certains artistes revenaient vers la figuration. Des générations d’artistes y ont alors trouvé leur nouveau mode d’expression ; les médiums utilisés se sont vus transformés, imprégnés de l’imagerie médiatique et publicitaire. Si « représenter » signifie « rendre présent ce qui ne l’est pas », l’image devient à la fois un accès à une réalité absente qu’elle évoque et un obstacle à cette réalité. La représentation ne dévalorise pas l’original mais hérite de son prestige et renforce son pouvoir.

Circonscrire l’œuvre de Cady Noland à ses dimensions contextuelles serait ne pas prendre en compte son caractère profondément intime et personnel. Représentant essentiellement des coupures de presse des années 1960 et 1970, ses sérigraphies n’en sont pas moins co-déterminées par la société qui leur est contemporaine. Cependant, l’image n’est pas le miroir passif d’une conjoncture : elle y joue un rôle actif et contribue à la construire ou à la faire évoluer. Inscrite dans un long processus qui fait du spectacle le médium à la compréhension du monde, sa pratique artistique est ancrée dans les années 1980, celle de l’essor de la publicité et de la consommation de masse. Aux Etats-Unis, ces années sont marquées par la révolution conservatrice représentée par la gouvernance de Ronald Reagan entre 1981 et 1989. La figure de l’ancien acteur incarne l’alliance réelle entre Washington et Hollywood, marquant le triomphe de la politique spectacle.

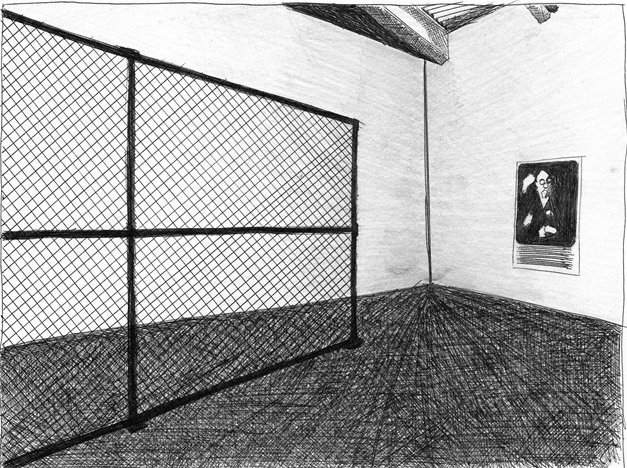

Les installations et les sérigraphies de Cady Noland réactualisent la problématique de la reproductibilité de l’œuvre d’art en niant la possibilité de l’unique et en conférant aux objets une sur-existence de leur signifiant. Sa pratique artistique peut être affiliée au Pop art et s’inscrire dans sa continuité par son usage des techniques empruntées à la culture visuelle de masse. Pour Andy Warhol, la répétition intrinsèque à l’idée de séries était inhérente à la manière dont les objets sont vus et utilisés dans la vie quotidienne. Son obsession pour les médias et son usage de la série lui permettait alors de révéler la banalisation de l’horreur. Chez Cady Noland, la répétition dans son principe même de désinformation révèle la violence et le simulacre de l’image. En représentant des coupures de presse intégrant elles-mêmes leur propre référence, ses sérigraphies s’établissent comme des méta-oeuvres. Dans ses installations, l’utilisation d’objets usés chargés de significations relatives à leurs vies antérieures participe également à l’activation d’une mémoire collective, renvoyant aux loisirs américains et aux symboles de l’institution, notamment par l’usage du drapeau américain. En jouant avec le simulacre, l’artiste fait de la simulation le principe même de l’œuvre d’art.

Dans son essai Towards a Metalanguage of Evil[2] (Vers un métalangage du mal), elle développe les bases de sa fascination pour les psychopathes et les tueurs en série qu’elle considère comme des figures symboliques de la société, n’opérant aucune distinction entre les sujets et les objets : « Je suis devenue intéressée par les psychopathes en particulier parce qu’ils chosifient les gens afin de les manipuler. Par extension, ils représentent l’incarnation extrême d’une tendance de la culture […]. [3]». Puisque les médias se font le bras armé de la société de consommation, tout devient consommable et les sujets d’information deviennent des objets à consommer. Cette société engendre alors des psychopathes, révélateurs des relations que nous entretenons aux autres dans le monde des objets. Les tueurs en série apparaissent comme des tueurs nés, détournant l’intention de la violence banalisée qui discrédite les États-Unis prétendant à l’exemplarité mondiale. L’image de ces tueurs hors-norme oriente l’indignation publique en créant des bouc-émissaires. Ces héros négatifs révèlent une société vacillant entre des principes de violence et de loi.

Dans nombreuses de ses œuvres, les impacts de balles symbolisent l’acharnement médiatique dont certains personnages publics font l’objet. Ce lynchage devient alors l’équivalent de la potence renvoyant au temps du spectacle du châtiment public. Les mass-médias livrent du prêt-à-consommer, du prêt-à-penser, des opinions toutes faites pour construire ou détruire un individu. En représentant William Randolph Hearst, fondateur de la presse à scandale, elle symbolise sa fascination pour les médias et légitime son utilisation des tactiques de la presse pour transformer des sujets d’information en objets. Ses sérigraphies représentant Patricia Hearst se révèlent comme une mise en abîme des procédés inventés par son grand-père. En effet, après avoir adhéré à la cause de ses ravisseurs (membres de l’Armée de Libération Symbionaise), par un syndrome de Stockholm, elle devint une figure légendaire et adulée – malgré des actes illégaux – et une incarnation du pouvoir des médias.

Cady Noland choisit de représenter des figures controversées de l’histoire récente des Etats-Unis : une iconologie désormais passée dans la culture commune mondialisée. En choisissant des personnages ayant une dualité intrinsèque, idoles et ennemis publics, victimes et coupables, elle met à mal nos principes moraux. Sa sérigraphie Not Yet Titled portant l’inscription « Noxin » ainsi que le jeu de négatif dans l’œuvre Untitled (This time Nixon) illustrent bien cet acharnement et permettent de reconsidérer l’affaire du Watergate. En effet, pour Jean Baudrillard, cette affaire pourrait être un « effet de scandale cachant qu’il n’y a aucune différence entre les faits et leur dénonciation (méthodes identiques chez les hommes de la CIA et chez les journalistes du Washington Post) »[4]. Selon lui, les Kennedy mourraient parce qu’ils avaient encore une dimension politique tandis que Johnson, Nixon et Ford ne pouvaient plus qu’avoir des meurtres simulés. Le pouvoir mettrait ainsi en scène son propre meurtre à des fins génératrices et « les médias se font le véhicule de la condamnation morale et de l’exploitation de la peur à des fins politiques, mais simultanément ils sont eux-mêmes terroristes en marchant eux-mêmes à la fascination »[5].

Intimement liées à la société de consommation et de divertissement, les œuvres de Cady Noland font apparaître la réalité comme un décor dont elles laissent en deviner les coulisses. Sa pratique artistique doit être considérée comme un tout, une conception de la réalité dans laquelle elle n’énonce pas de jugement moral mais expose les illusions du monde, « illusions »vitales », illusions réalistes plus vraies que la vérité pure »[6]. La société dans les images qu’elle diffuse maintient l’illusion d’une interrogation sur sa nature. La réalité est immergée dans un univers de simulacres dans lequel les apparences deviennent l’expérience même.

La puissance de ses œuvres provient de leur caractère auto-référentiel. En utilisant le langage du spectacle, elles donnent au pouvoir de la monstration toute son ampleur. Cady Noland révèle mais ne prend pas parti car c’est au spectateur de se réapproprier le réel en cherchant sans-cesse l’ailleurs, hors du simulacre.

[1] Günther Anders, « L’obsolescence de la réalité, Thèse pour un colloque sur les médias de masse » (1960), in L’obsolescence de l’homme, Tome II : Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle, traduit de l’allemand par Christophe David, Paris, éditions Fario, 2011, p. 247.

[2] Cady Noland, « Towards a Metalanguage of Evil », Balcon, n°4, 1989.

[3] Ibidem, p. 22.

[4] Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, p.28.[5] Ibidem, p. 42.

[6] Gilles Deleuze, L’image-mouvement. Cinéma I, Paris, Éditions de Minuit, 1983, p. 205.